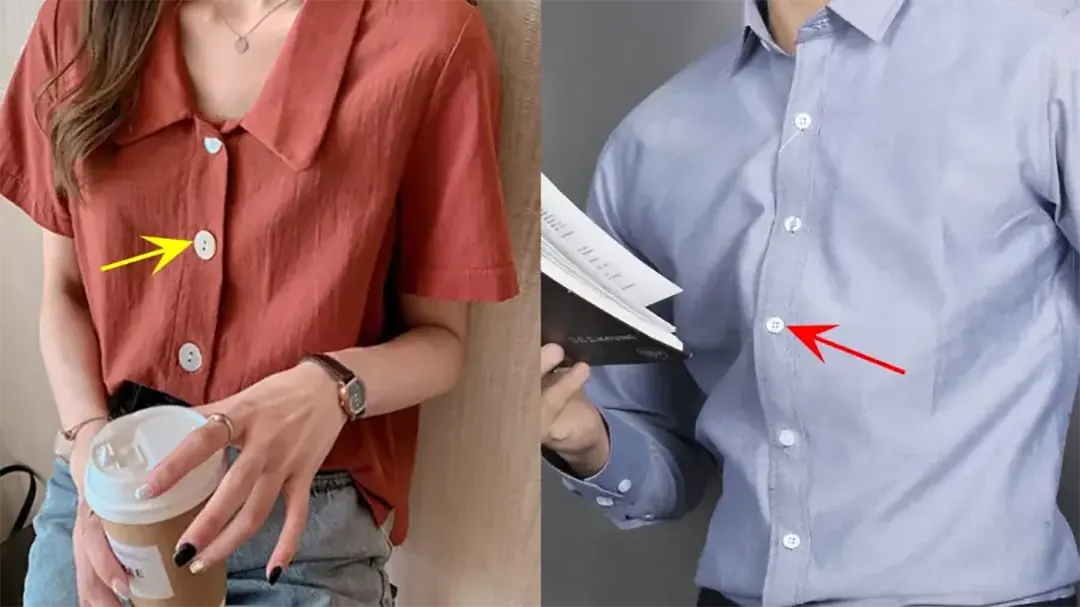

L’énigme des boutons de chemise : pourquoi hommes et femmes ne boutonnent pas du même côté

Cette subtilité vestimentaire que nous croisons chaque jour sans y penser recèle un fascinant secret historique. La disposition opposée des boutons sur les chemises masculines et féminines n'est pas un hasard, mais le reflet de siècles de traditions sociales et pratiques. Découvrez comment des coutumes médiévales continuent d'influencer notre dressing moderne.

Des origines nobles et des mains serviable

Pour percer le mystère de cette distinction vestimentaire, il nous faut voyager jusqu’au Moyen Âge. C’est au XIIIe siècle que les boutons font leur entrée dans la garde-robe européenne, mais ils représentent alors un signe distinctif de richesse. Créés à partir de matières précieuses comme la nacre ou l’ivoire, parfois agrémentés de pierres fines, ils parent principalement les tenues des aristocrates. À cette époque, la toilette relevait d’une véritable cérémonie… qui nécessitait souvent une assistance.

Les dames de la noblesse ne revêtaient pas leurs habits seules. Elles bénéficiaient de l’aide de servantes, majoritairement droitières. Pour simplifier le travail de ces dernières, les boutonnières étaient positionnées sur le côté gauche, offrant une meilleure ergonomie lorsque l’on fait face à la personne que l’on habille.

Conséquence : cette configuration gauche des boutons s’est progressivement imposée comme un marqueur social élégant, un symbole de distinction… qui persiste dans notre époque contemporaine.

La logique masculine : stratégie martiale et commodité

Côté masculin, l’explication prend une direction radicalement différente. Les vêtements des hommes, particulièrement ceux des militaires et des nobles, étaient pensés pour l’efficacité au combat. Un élément crucial entre en jeu : puisque la grande majorité des hommes utilisent leur main droite, il fallait permettre un dégainage rapide de l’épée ou de l’arme.

Positionner les boutons sur la droite évitait toute entrave à ce mouvement décisif. Même pour les habits civils, cette disposition s’est perpétuée. C’était une façon silencieuse d’affirmer : « Je suis paré à l’action ». Un héritage direct des uniformes militaires, des joutes et de la chasse, bref, de l’univers viril et dynamique de l’époque.

Un héritage séculaire qui habille encore notre présent

Ce détail apparemment anodin, initialement fonctionnel, s’est transformé en convention esthétique. De nos jours, rien n’empêcherait techniquement d’uniformiser ou de centraliser les boutonnières. Pourtant, la tradition résiste. La disposition différenciée permet également une identification immédiate des rayons masculins et féminins dans les boutiques.

Même si certains designers actuels s’amusent à détourner ces codes pour créer des collections non-genrées, dans l’immense majorité des cas, la règle demeure : boutons à gauche pour les femmes, à droite pour les hommes.

Cette distinction a-t-elle encore sa raison d’être aujourd’hui ?

D’un strict point de vue utilitaire… probablement pas. La plupart d’entre nous, quel que soit notre genre, parvenons à nous habiller sans assistance. Mais d’un point de vue symbolique, cette particularité offre un témoignage précieux : la mode dépasse la simple esthétique. Elle incarne également les coutumes, les fonctions sociales attribuées et le poids de l’histoire.

En maintenant ces différences, l’industrie du vêtement perpétue discrètement le récit de traditions séculaires, d’évolutions sociétales et de gestes devenus automatiques.

Preuve que le plus infime détail vestimentaire peut recéler un patrimoine culturel insoupçonné.